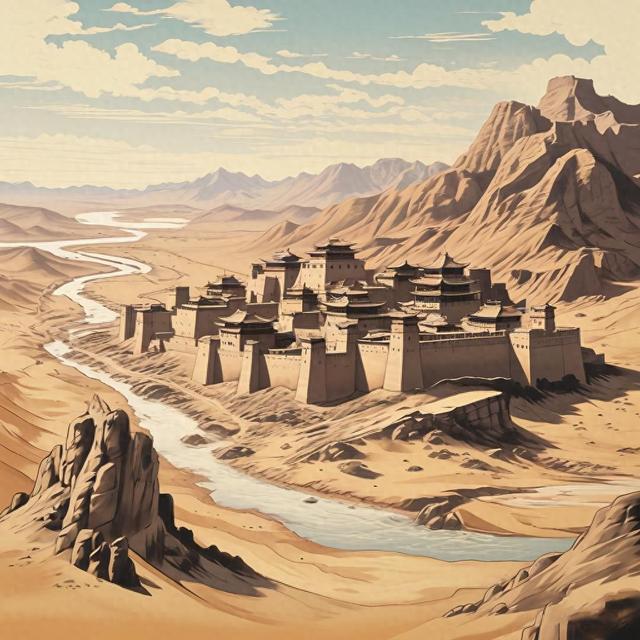

古代诗人王之涣在《凉州词》中描绘了凉州的凄凉之美,黄河水流淌而过,留下了无尽的离别与思念。而如今的凉州,依然充满着古老的韵味和悠久的历史,每一个角落都仿佛在述说着曾经的故事。走在古老的街道上,仿佛能听到过往时光的微弱回响,感受到岁月在这片土地上留下的痕迹。凉州之美,不仅仅是壮阔的自然风光,更是一种独特的文化气息,让人心驰神往,流连忘返。

《凉州词二首·其一》是唐代诗人王之涣的作品,属于乐府诗。这首诗是王之涣在唐玄宗开元年间(713—741年)所作,当时唐朝国力强盛,边疆战事频繁。诗中描绘了西北边塞的壮丽景色和戍边士兵的艰苦生活,表达了诗人对边疆将士的同情和对朝廷不关心边防的批评。

原文:

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

注释

• 凉州词:依凉州地方乐调制作的歌词,属于《乐府诗集》中的《横吹曲调》,题作《出塞》。

• 黄河远上:远望黄河的源头。

• 孤城:指孤零零的戍边的城堡。

• 仞:古代的长度单位,一仞相当于七尺或八尺(约等于213厘米或264厘米)。

• 羌笛:古羌族主要分布在甘、青、川一带,羌笛是羌族乐器,属横吹式管乐。

• 杨柳:《折杨柳》曲,古诗文中常以杨柳喻送别情事。

• 春风不度:春风吹不到,形容边塞的荒凉。

• 玉门关:汉武帝置,因西域输入玉石取道于此而得名,故址在今甘肃敦煌西北小方盘城,是古代通往西域的要道。

译文:

黄河好像从白云间奔流而来,玉门关孤独地耸峙在高山中。何必用羌笛吹起那哀怨的《杨柳曲》去埋怨春光迟迟不来呢,原来玉门关一带春风是吹不到的啊!

艺术特色

• 壮阔的边塞风光:诗的前两句描绘了西北边地广漠壮阔的风光,展现了黄河的壮美和边塞的荒凉。

• 深刻的情感表达:通过“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”这两句,诗人表达了对戍边士兵的同情,他们身处边塞,感受不到春风的温暖,也难以享受家乡的春光。

• 对比手法:诗中通过对比内地的春光和边塞的荒凉,强化了戍边士兵的孤独和艰苦。

• 象征意义:羌笛和杨柳象征着离别和思乡之情,春风不度玉门关则象征着朝廷对边疆将士的忽视。

• 简洁的语言:全诗语言简洁而富有力量,短短四句就勾勒出一幅边塞图景,表达了深刻的主题。

• 音乐性:作为乐府诗,这首诗具有很强的音乐性,适合配乐演唱,增强了诗歌的感染力。《凉州词二首·其一》以其深刻的主题、生动的描绘和简洁的语言,成为唐代边塞诗中的佳作,展现了王之涣诗歌的艺术特色。